少子化対策は2.0を念頭において議論すべき―日本の少子化議論の誤り

はじめに――少子化がどれくらい深刻か

日本の少子化の深刻さを実感するには、出生率や人口の減少率ではなく出生数から考えるとイメージしやすい。 たとえば出生数が毎年80万で平均寿命80歳だとすると、最終的な総人口は6400万になる。(∵80万人×80年=6400万)

もっともこの数字は出生数が毎年80万で不変だと仮定した場合の数字なので、出生率1.4の日本ではもっと低くなる。 2019年度の出生数は86万人だったので、つまり現時点で日本の総人口6400万人割れはほぼ確実という情勢となっている。

では、以下本文。

本題

少子化をめぐる議論で、長年、疑問に思っていることがある。

それは少子化問題の「解決」となる出生率2.0という数字が、議論の前提に置かれていないという疑問である。

なぜなら2.0という基準が不在だと、無責任な提言がいくらでも言えてしまうからだ。

たとえば 高校大学の無償化、第三子に1千万、消費税廃止、デフレ解消、事実婚、選択別姓、育児休暇、保育園、ラッシュ時にも電車に乳母車で乗れるように…といった種類の提言がそれである。(←これらは実際に筆者が見かけたことのある「少子化対策」である)

なぜこうした提言が無責任なのか、2.0を意識して考えてみればわかる。

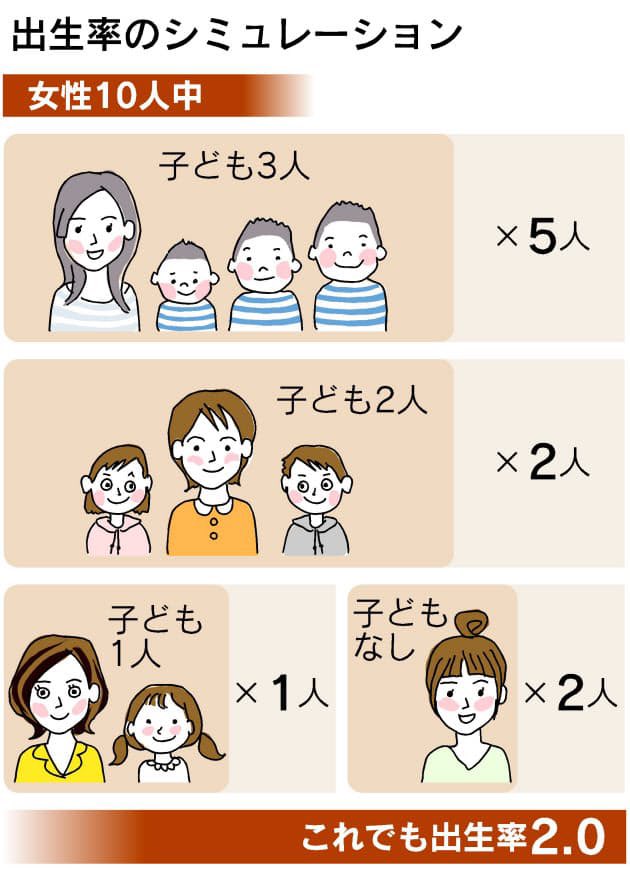

いうまでもなく出生率2.0とは、全員が結婚して子供2人(あるいは2/3が結婚して子3人)という水準だが、こうした提言を言ってる人は、それで本当にこの水準に届くと思っているのだろうか?ということである。

あなたの周りにいる未婚の男女等を実際に思い浮かべて、こうした政策を実施すれば、彼らは結婚出産に向かって、その結果2.0に到達するであろうと、本当に思うのか?ということである。

もし提言者自身ですら、これらの政策がすべて実現しても2.0に届くと思っていないのだとすれば――少なくとも筆者には到底届くとは思えないのだが――それらはいったい何のために提言されているのだろうか。

要するにそれらは「少子化なのだから」「考えられるものすべて行うべき」という言い方で糊塗されている、直裁に言えば少子化問題をダシにして言っている、少子化問題の「解決」とは無関係の、政治的な利益誘導だろう。(もしくは本質から目を逸らさせ問題解決を遅らせることを目的とした高度な政治工作)

(※ちなみに事実婚が8割で選択別姓のフィンランドの出生率は1.35→本稿末の資料参照)

出生率2.0を踏まえた議論を 少子化議論2.0 と呼ぶなら、2.0と無関係に行われている議論は 少子化議論1.0 と呼ぶべきものである。 1.0はすべてまやかしの無責任な議論であって、時間と予算を空費し、事態が悪くなるだけである。

われわれには1.0の議論、すなわち無意味な少子化議論をこれ以上続ける余裕はない。

無意味な「それらしい」議論を避けるために、2.0という水準を具体的にイメージして問題を考えるべきである。

というわけで、2.0を意識しながら、少子化問題について考えてみる。

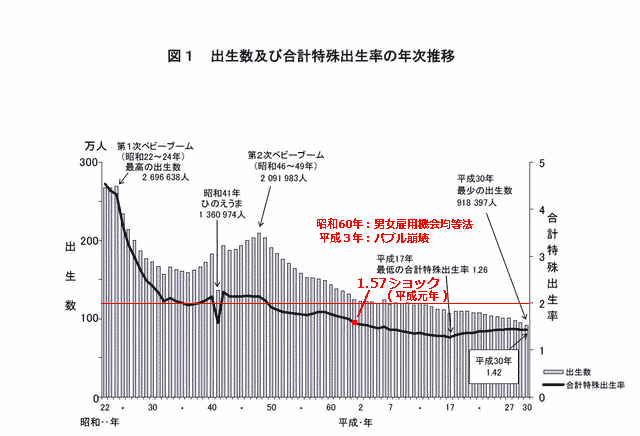

まず簡単に経緯からおさらいすると、出生率2.0を切ったのは1975年(昭和50年)ごろである。

グラフ(画像右)を見ればわかるように、安定成長期からバブル時代にかけても(1970-1990年)出生率は下がり続けたので、<経済>がよくなったとしても出生率が回復するとは思えない。

(――どのような時代だったか:ウォークマン1979年、ファミコン1983年、男女雇用機会均等法1985年、バブル崩壊1991年、ジュリアナ東京1991-94年、プレステ1994年)

1970年生の筆者は1.57ショックが騒がれたバブル真っ只中の1989年(昭和64年/平成元年)当時を覚えている世代である。

この数字を問題視した政権与党は1994年(平成5年)から<少子化対策・子育て支援>として「エンゼルプラン」を開始したものの、しかし結果はすでに明らかなように効果はなかった。

また民主党政権時代(2009~2012年)にも、子ども手当や高校無償化を実施したがやはり効果はなかった。

現在でも<子育て支援>だとして保育園などを作るなどの動きがあるが、おそらく効果(2.0)はないだろう。

社会環境なども、50年前と比べて(少なくとも全体として)悪いとは思えないので、こうした事実から考えると少子化の本当の原因は<経済>でも<子育て環境>でもないことになる。

もちろん経済的要因や、核家族化による親世代の支援の低下など、以前より条件が悪い面もあり、それによって結婚出産を望みながら諦めている人もいるので、雇用の安定や子育て支援は言うまでもなく必要だが、それが少子化の根本原因かというと、そうとは思えない。(それで2.0を回復するとは思えない)

――では少子化の本質的原因はどこにあるのか。

筆者は2000年代半ばごろに、日本の官庁が出した少子化問題に関する分析レポートを読んだことがある。

記憶で書くが、それによると、経済的な問題よりも宗教の影響が大きいとされていた。

レポートによれば、日本と宗教観が似ている(少なくとも他の地域よりは)香港やシンガポールでは、経済は日本より良かったにもかかわらず、出生率は日本より低かった(1.2)。

また(一般に少子化の原因とされる「都市化」も甚だしい)西側先進諸国においても、結婚出産(子育て)を奨励する宗教を維持しているアメリカやイスラエルは出生率が高いが、キリスト教の影響力が低下している欧州では低くなる傾向があると書かれており、そしてそうした事実からして、少子化とは経済その他の問題ではなく、宗教(つまり内面)の問題であると分析されていた。

筆者が思うにこの分析は完全に正しい。

結婚子育てを奨励する宗教(内面)を持たない先進国で、「結婚出産は個人の自由だ」「それを周りから言うのはハラスメント」といった社会的風潮のなかで、政府の対策だけで出生率を上げられた(2.0を超えた)国は、おそらくない。

筆者は、日本における少子化の根本原因は、結婚子育てに対する社会的常識(社会的事実)(*1)を失ってしまったことにあると思う。すなわち、結婚子育てするのが当然という方向の市民宗教(思想)を社会的にうしない、「個人の自由」化してしまったからだと思う。実際、出生率の低下が続くここ数十年を振り返って、我々の社会で一貫して起きている変化が何かと言えば、「多様な価値観」という美名の下に正当化されてきた、この結婚子育てに対する社会的事実(思想)の抑制・弱体化、そしてそれにともなう非婚化であることは、誰もが認めることではないだろうか。 *2

2.0の画像(左図)からわかるように出生率2.0という水準は、未婚・DINKsを安易に容認したままで達成できるものだとは思えない。2.0の達成には、「結婚子育ては個人の自由」ではなく、「結婚子育ては常識である」という方向の社会的事実・価値観(思想)を取り戻すことが必要になる。

たとえば「学校へ行くか行かないかは個人の自由」とは言わないし、「就職(労働)するかしないかは個人の自由」とは言わない。結婚子育てもそれらと同じ次元で(人間の常識として)「個人の自由」とは言えないのではないか? といった理屈はありうると思う。昔は子供を育てて一人前とも言われた。

考えてみると、我々は就学就労について「それをするかしないかは選択肢である」という発想をもっていない。つまりそれらは「選択肢の一つ」ではないのである。結婚子育てについても、それと同じくらいに当然である(しない人はどうかしてる)という感覚(→*1)を取り戻すことができれば、2.0を回復することは十分可能だと考える。(感覚・感情こそが人間を動かすことについてはこちらでも説明しています→「理由」は本当の理由ではない―社会政策の陥穽)

(※以上が筆者が思いつく「少子化対策2.0」であるが、これはあくまで例であって、これが唯一の正解だと主張するものではない。別の方法があればもちろんそれでよい。とくに内面に関係なく2.0が期待できるものがもしあるなら(本当にあるならだが)、筆者も賛成する。いずれにせよ本稿の主張は、とにかく1.0の議論はやめようということ)

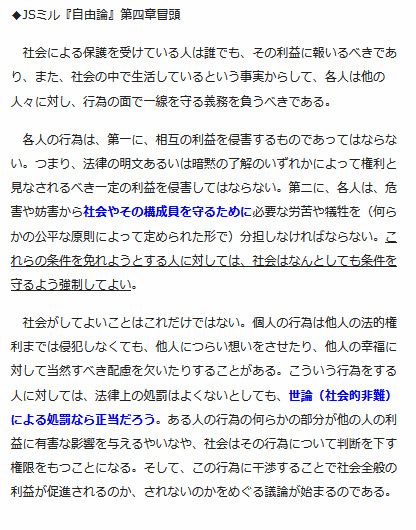

「個人の自由」を称揚したとされているJ.S.ミルも、社会の負担は皆で分担するべきあり、その負担を免れようとする人間を批判することは正当であると述べている。(画像)

結婚・子育てすることを理由もなく回避して社会保障費を増大させている人たちは、分担を免れている人たちであり、それを非難することは、J.S.ミルのような自由論者からしても正当なのである。

今日の先進国においては、もはや戦争などで民族が滅びることは考えにくい。

民族が滅びるとしたら誤った思想(内面)による社会の分解や人口の減少・消滅によってだろう。我々は現代日本社会に取り憑いている思想が誤ったものでないかどうかを、ここで真剣に検討する必要がある。

われわれが政府の「少子化政策」に期待してしまうのは、条件さえ整えれば2.0を回復するということを無根拠に前提しているからである。その前提から疑わなくてはならない。

少子化対策2.0として必要なのは、政策ではなく、日本社会の思想的転換である。

少子化の根本原因について「社会的事実」以外に求めようとする言説、なかんずく政府の「少子化対策」の不備に求めようとする言説は的外れである。 2.0に届くためには、結婚出産に対するなんらかの(なんでもよい)社会的事実(思想)を取り戻すことが必要である。

この社会的事実(思想)を取り戻さない限り、少子化問題は本質的に解決しないだろう。

(終)

*1) 社会的事実とは社会学者デュルケーム(1858-1917) が考案した用語で、その社会の常識とされ、皆がそれを当然視・自明視していて、それを逸脱すると直観的な違和感や反感をもたれるようなものをいう。平たく言えば「常識」。典型例は礼儀である。適切な社会的事実(常識、自明性)が失われれば、社会は破壊される。(→リベラルの盲点は道徳資本―J・ハイト『社会はなぜ左と右にわかれるのか』 )

*2) たとえば、周囲はお見合いの世話をすること、「孫の顔をみせて親孝行」といった種類の価値観(あくまで例であって鉤括弧の中身は何でもよい)、結婚する世代の人間のそれを受け入れる心構え等々の思想(常識)が<個人の自由>化によって失われてしまった。 自分の感覚からいうと、1980年代前半くらいまでは結婚出産しないという選択肢自体が社会的感覚としてほとんどなかったと思う。ほとんど異端扱いであったと思う。この感覚が今は失われている。 なおDINKSという言葉が流行ったのは1990年代で、福島瑞穂『産まない選択』が1992年。

*a) 赤川学氏の著作から、社会的事実と少子化の関係についての記述を要約するとおよそ次のようになる: これまでの少子化対策は経済的支援に偏っていた。結婚出産に伴う「機会費用」を埋め合わすことに重点が置かれてきた。合理的なコスト計算に基づいて結婚出産行動を行うだろうとする「経済学的人間像」に基づく対策が主であった。しかし経済を含む様々な「合理性」が人間の行動のすべてを規定しているわけではない。デュルケームが自殺率とほぼ同時期に出生率を「社会的事実」の実例として挙げていることからもわかるように、社会的な思想傾向も個人の行動に大きく影響を与えるのであり、出生率の変遷こそ、個人の希望や思惑を超えて集合的に進行する、社会的事実の典型なのである。(『これが答えだ!少子化問題』166-168頁要旨)

以上、赤川は個々人の合理的思考などよりも社会的な空気が出生率に影響を与えているという意味のことを述べているが、これは筆者が本文で述べている趣旨と基本的に同じであり、完全に同意する。

ところで赤川は別書において、「少子化対策」は国家規模のセクハラと言うこともできるが、一方で、再生産責任の放棄者は子育てしている人へのフリーライダーだとも言えると述べている。(『少子化問題の社会学』166頁)

筆者(私)は、赤川の「再生産責任の放棄者はフリーライダー」という評価には同意しつつも、少子化対策の働きかけがセクハラであるという評価については違和感を覚える。はたしてそれはセクハラなのだろうか? たとえば就学就労についてはほぼ「強制」ではあるもののハラスメントとは見なされない。なぜ就学就労がハラスメントと見なされないのかというと、それらが「常識」だからであろう。 現状でも就学就労をしない人は社会的コスト(生活保護費など)を増大させるフリーライダーとして社会的に非難される。であれば同じく社会保障費を増大させている独身やDINKsもフリーライダーとして非難されてもおかしくないはずであり、後者だけがハラスメントという言葉で守られるのは誤りだろう。就学就労・結婚子育てはいずれも「常識」であって、ジョナサン・ハイトでいえば直観道徳、ルソーで言えば一般意志であり、それを強制することはハラスメントではなく、共に生きる社会の構成員としての義務であると筆者は思う。

〔参考文献〕

『これが答えだ!少子化問題』 赤川学 2017年 *著者の「分析」には概ね同意だが、「対策」には同意できない。上方婚は本質ではないと思う。

『少子化問題の社会学』 赤川学 2018年 *家族を形成しない人は子育てしている人へのフリーライダー *a

『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか』 山田昌弘 2020年 *条件を整えれば解決するという1.0型の議論に終始。

リベラルの盲点は道徳資本 ― ジョナサン・ハイト『社会はなぜ左と右にわかれるのか』 *「社会的事実」の社会維持機能について *a

ルソー「一般意志」概念の考察――社会契約論・再考(2) *一般意志に従うことがその社会の一員になるための条件である

「理由」は本当の理由ではない――社会政策の陥穽 [短編] *未婚についての「理由」を本当の原因と見誤るべきでない

「必ずしも結婚する必要ない」7割近くに (NHK)

2019年フィンランドの出生率は1.35 (英文)

20代の7割が事実婚…フィンランドから見えてくる「結婚のあり方」

「首相は34歳女性、閣僚の4人が35歳未満」のフィンランドから学べること